当記事はプロモーションを含みます。

トラリピの運用設定|おてぴの低相関運用

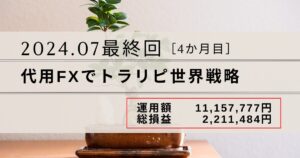

こちらの記事では、私が現在運用している代用有価証券FXトラリピの設定を紹介しています。

トラリピをマネスクでやっている方も、他社で手動トラリピをやっている方も参考までにご覧ください。

おてぴの現在の代用有価証券FXトラリピの運用設定

この記事を書いている人

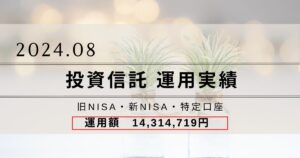

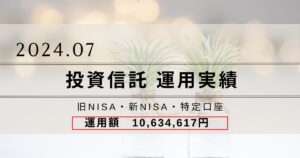

- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用

- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資

- 元税務署職員/FP2級

- 30代夫婦・2人の子ども/持ち家ローン有り

☆ポチっと大変励みになります☆

- 画像はタップして拡大できます。

- 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。

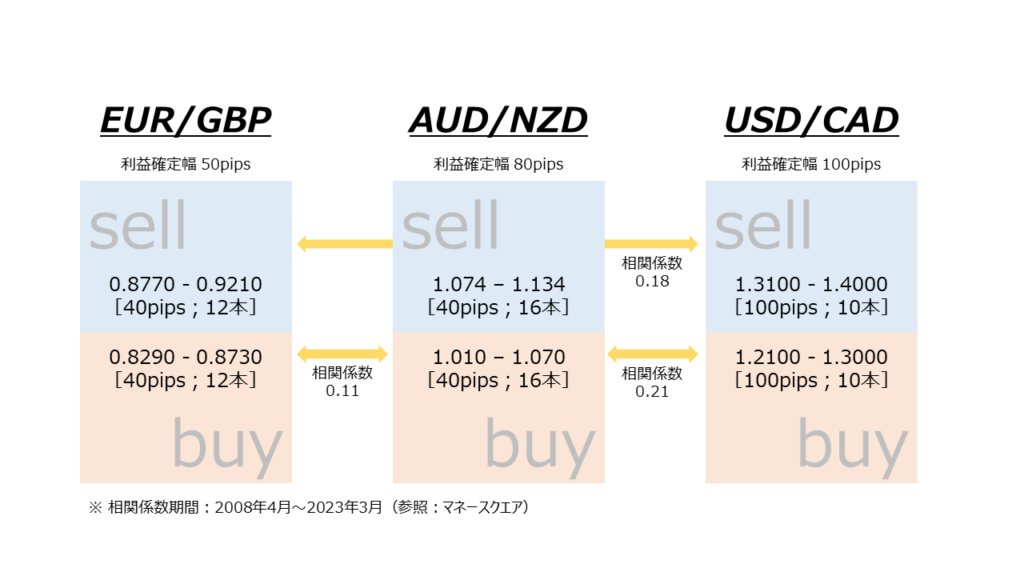

トラリピの運用設定の全体図

まずは運用設定の全体図です。現在はマネースクエアの世界戦略の3通貨ペア+MXN/JPYで運用しています。(運用レンジは異なります。)

| 通貨ペア | 区分 | レンジ幅 | トラップ幅 | 利確幅 |

|---|---|---|---|---|

| AUD/NZD 200万円運用 | 買い | 1.010~1.070 [16本] | 40pips [0.004NZD] | 80pips [0.008NZD] |

| 売り | 1.074~1.134 [16本] | 40pips [0.004NZD] | 80pips [0.008NZD] | |

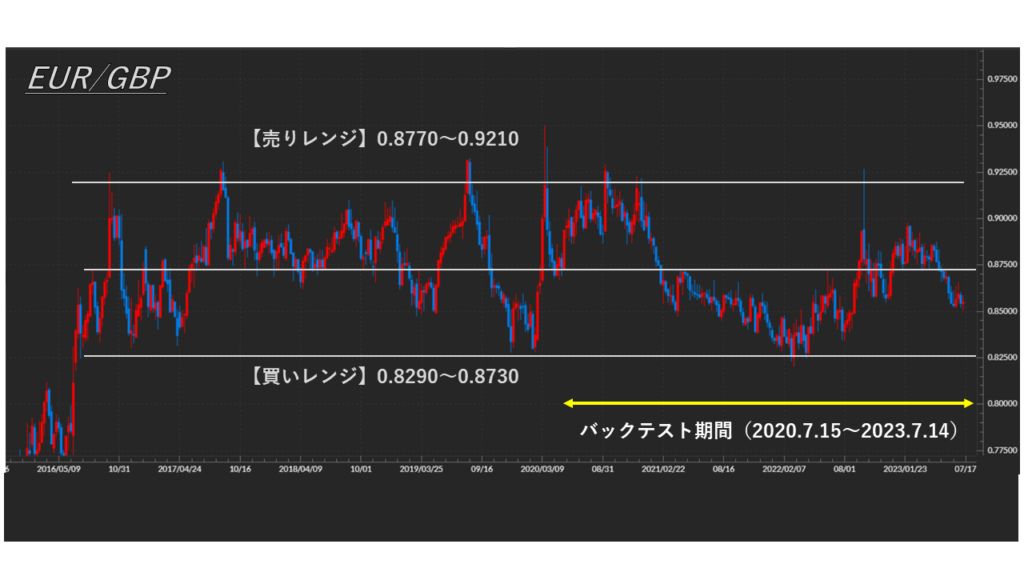

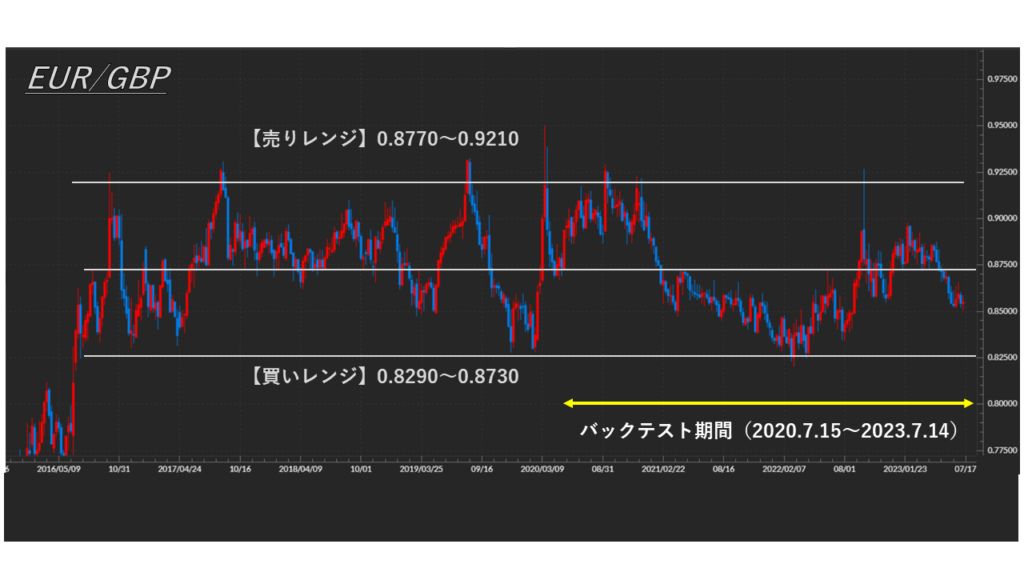

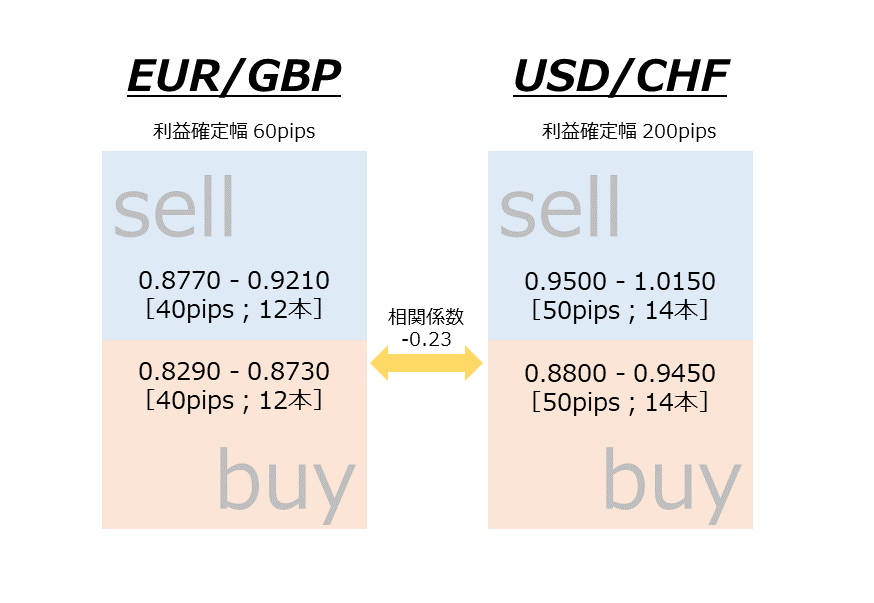

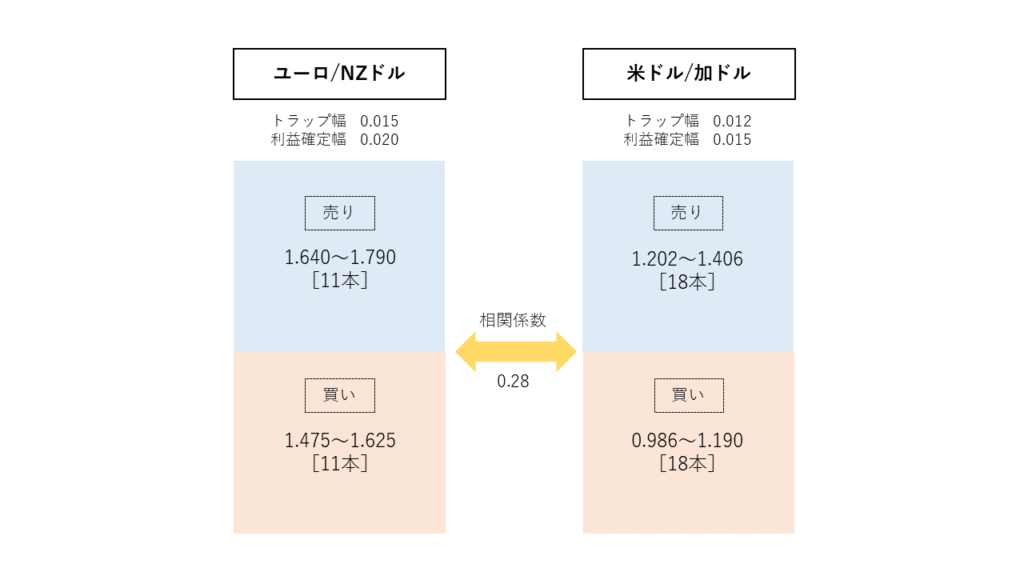

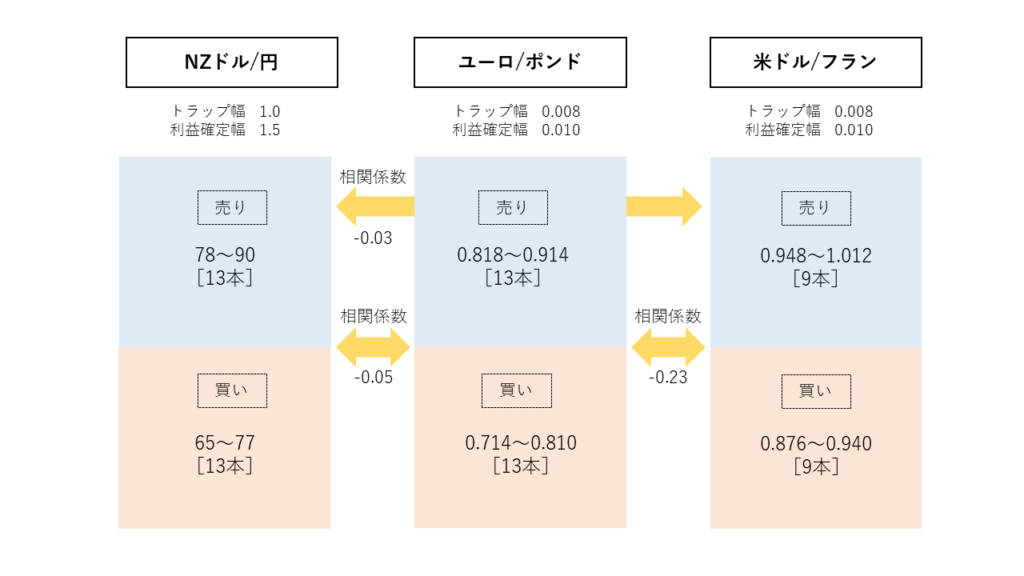

| EUR/GBP 200万円運用 | 買い | 0.8290~0.8730 [12本] | 40pips [0.004GBP] | 50pips [0.005GBP] |

| 売り | 0.8770~0.9210 [12本] | 40pips [0.004GBP] | 50pips [0.005GBP] | |

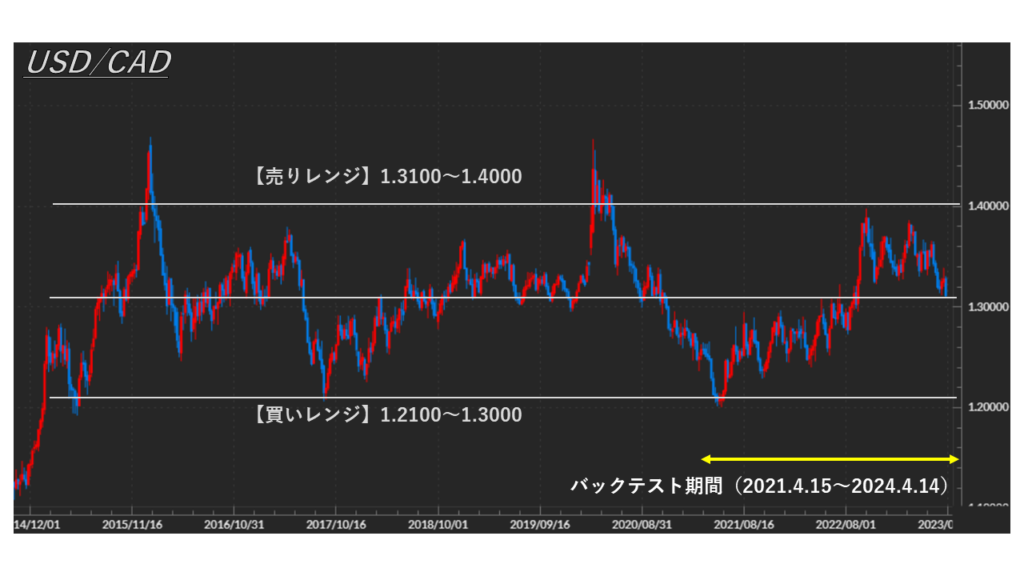

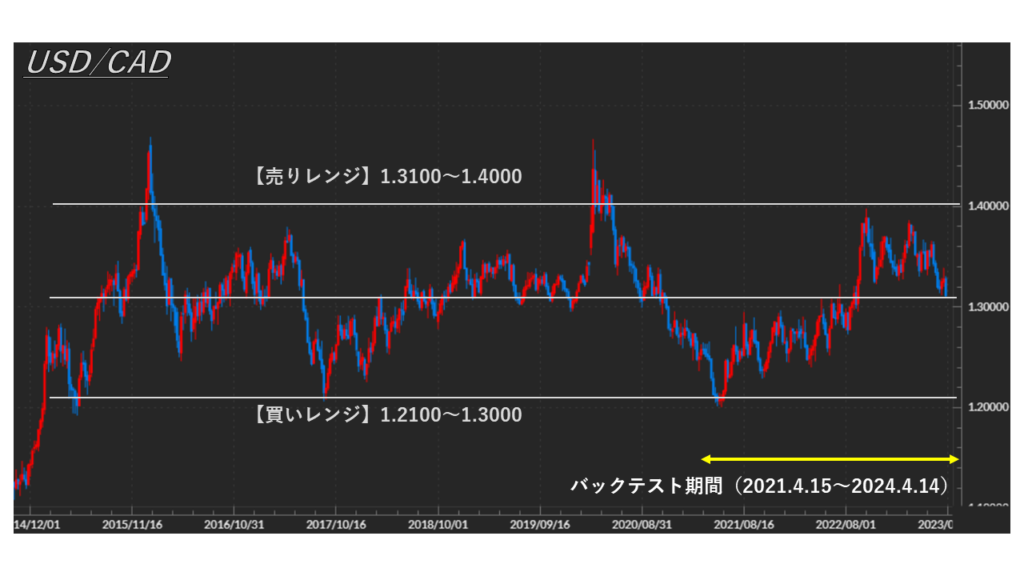

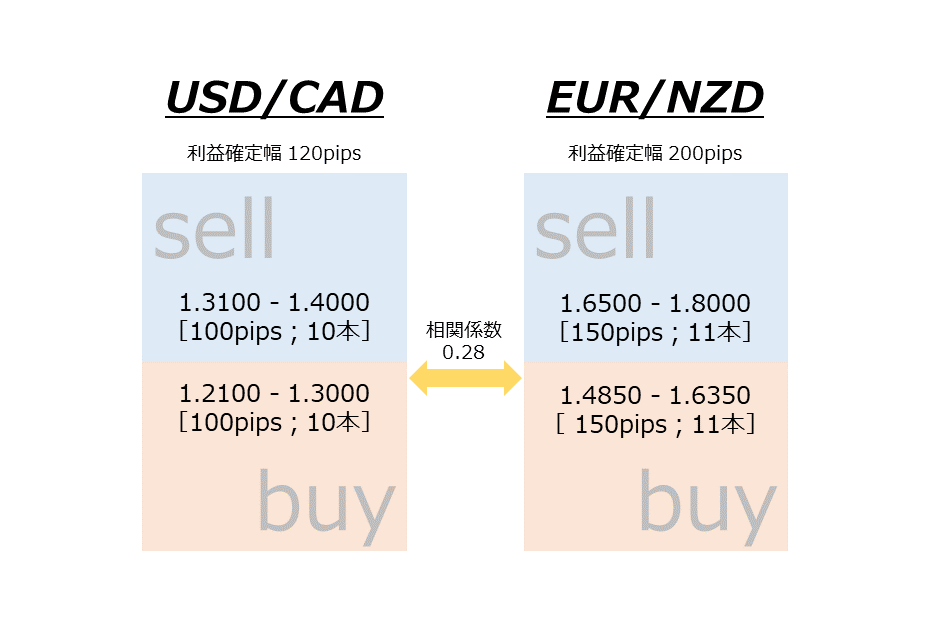

| USD/CAD 200万円運用 | 買い | 1.2100~1.3000 [10本] | 100pips [0.010CAD] | 100pips [0.010CAD] |

| 売り | 1.3100~1.4000 [10本] | 100pips [0.010CAD] | 100pips [0.010CAD] | |

| MXN/JPY | 上記の余剰資金で基本的にロング3つ、ショート1つの計4ポジション | |||

設定理由を紹介していきます。

トラリピ運用の前提条件

トラリピの運用を設定する上で、前提条件は非常に大事です。私は2024.4からSBI証券でできるSBI FX αで手動トラリピをしています。(それまではDMM FXを利用)

総じて次の条件となります。

- 10,000通貨での取引

- 手動トラリピ(注文は上下1つしか発注しない)

- 代用有価証券FX(現金+株式評価額×70%=証拠金)

代用有価証券FXについては次の記事で紹介しています。お時間あればぜひご覧ください。

各通貨ペアの運用設定

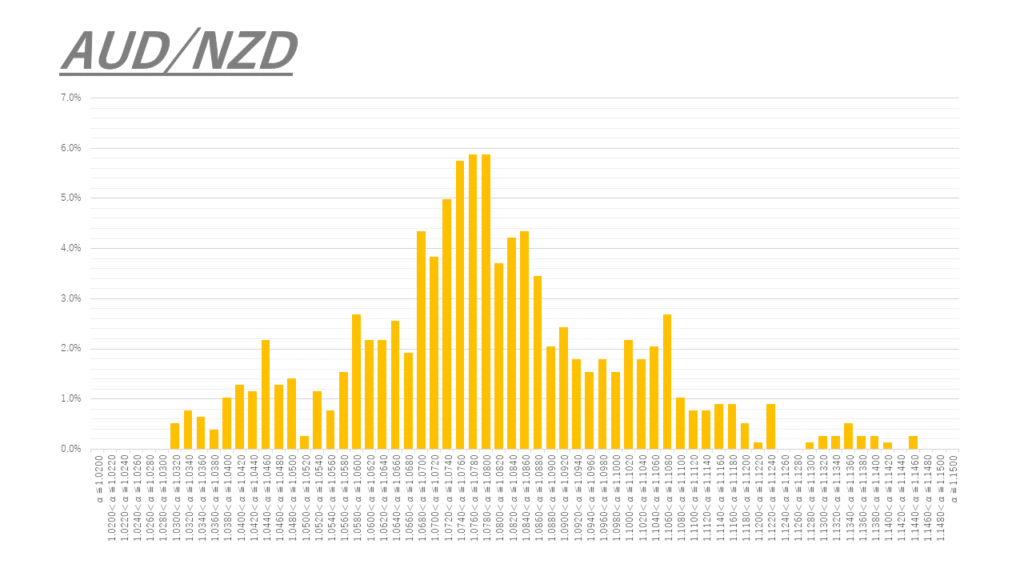

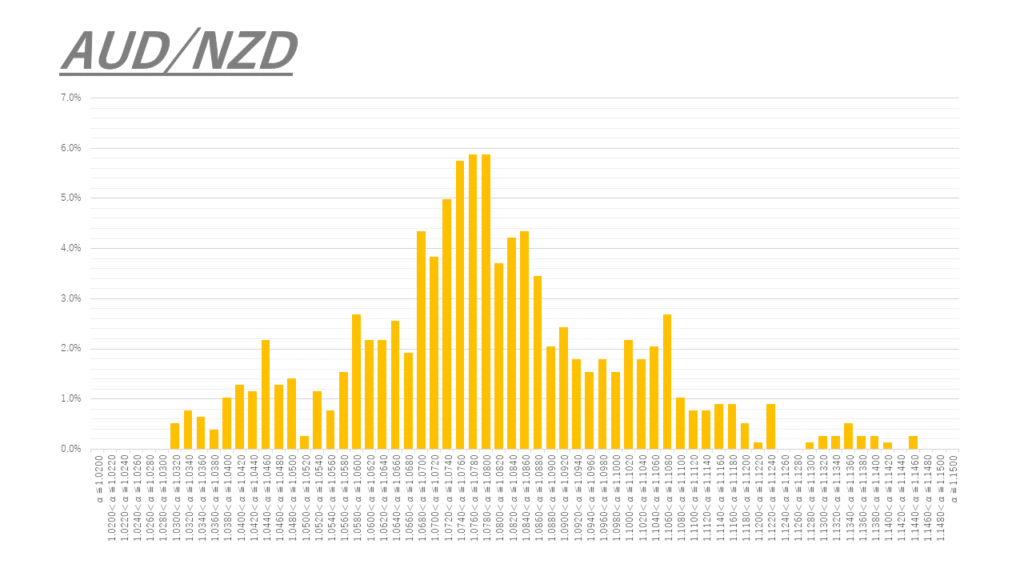

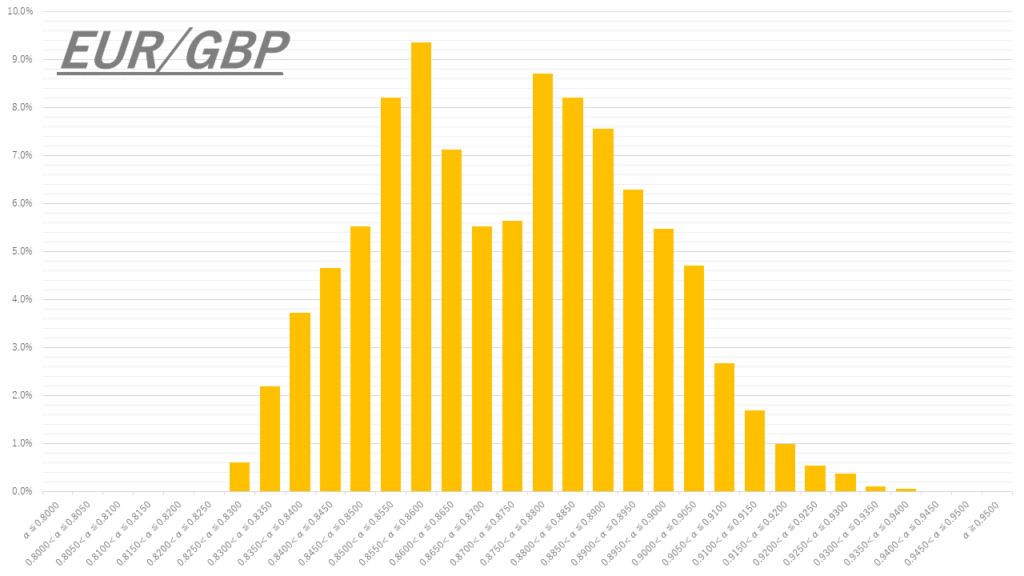

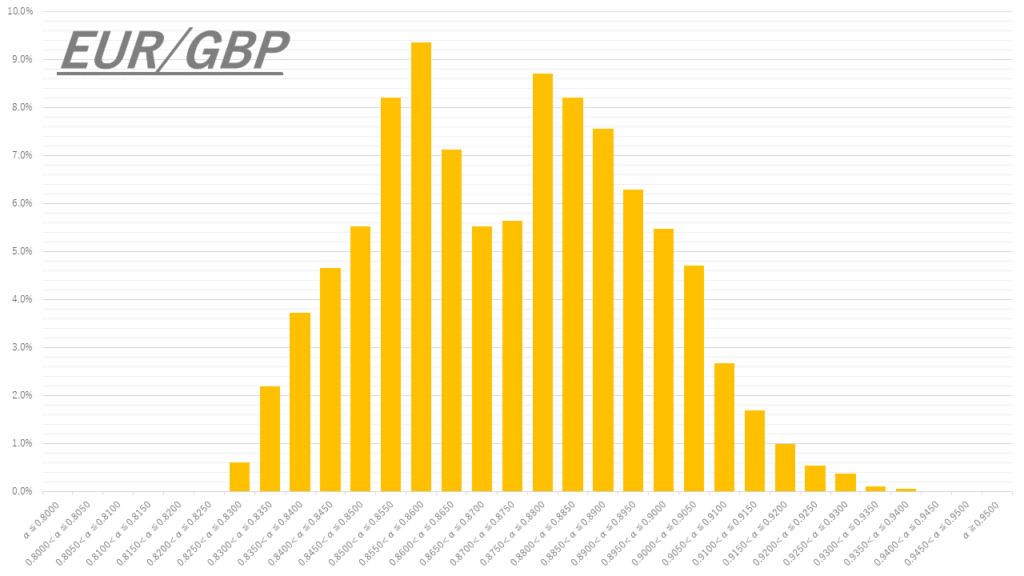

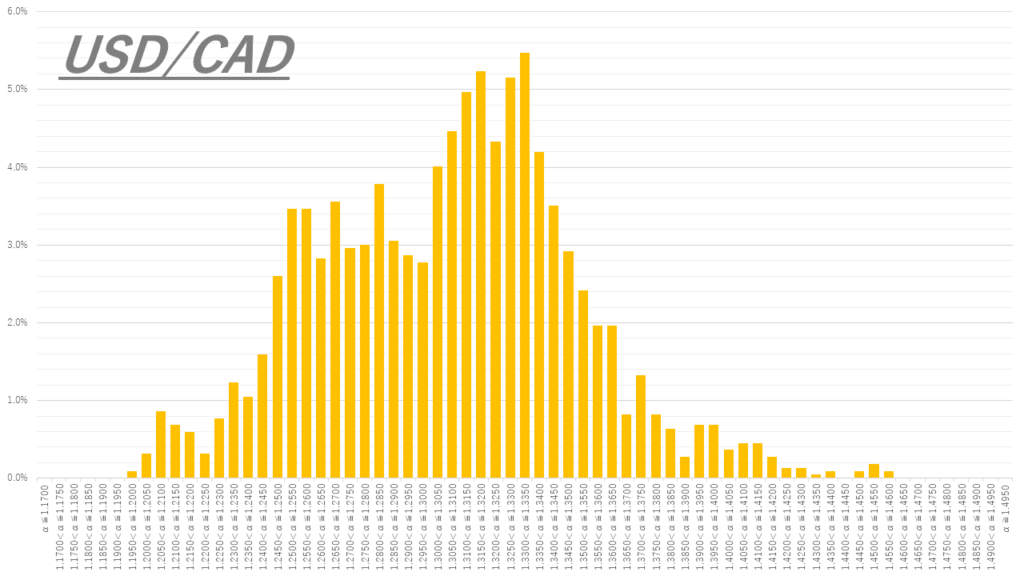

各通貨ペアの詳細記事、チャートに運用レンジを落とし込んだもの、各通貨ペアのヒストグラム(過去にどのレンジにどのくらい出現していたのかを数値、割合で表示したもの)をそれぞれ掲載しています。

各通貨ペアの運用設定は次の記事内容を基に私が設定しています。

また、私の場合はぎちぎちにトラリピを行っていません。

おてぴ

おてぴマイナススワップ方向ではポジション取りを間延びしたり、感覚でしかありませんがトレンドが強そうな時には利益確定幅を広げたりして運用していますのでご了承ください。

AUD/NZD

EUR/GBP

USD/CAD

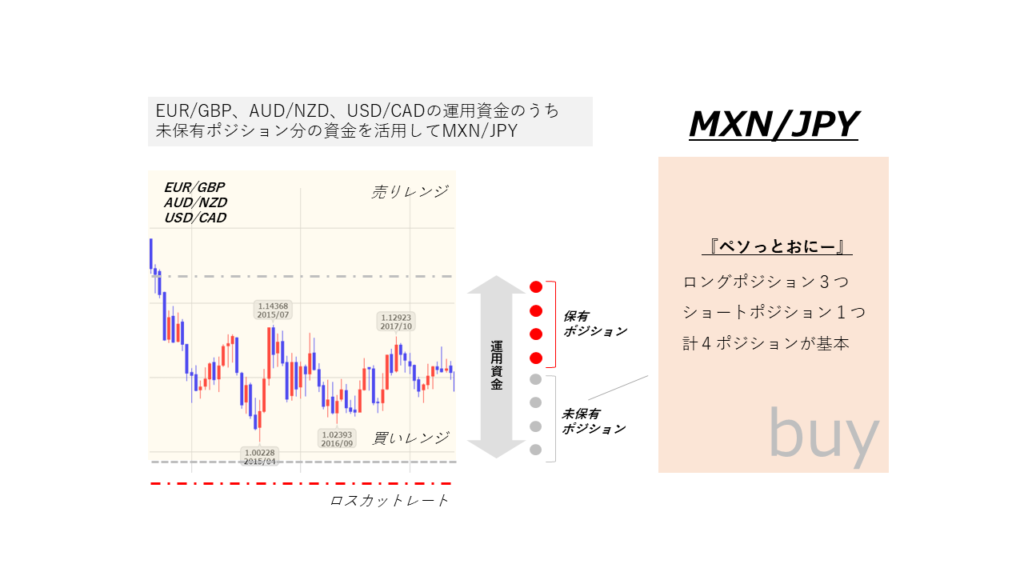

MXN/JPY

上記3通貨ペア(AUD/NZD、EUR/GBP、USD/CAD)のトラリピ運用資金のうち、未保有ポジションの余剰資金でMXN/JPYで「ペソっとおにー」を運用しています。(「ペソっとおにー」はXで仲良くしていただいているOnyさんの戦略です。)

こちらの記事で余剰資金の活用方法を紹介しています。

まとめ

私が実際に運用しているトラリピの低相関運用設定を紹介しました。

運用設定を再掲しておきます。

| 通貨ペア | 区分 | レンジ幅 | トラップ幅 | 利確幅 |

|---|---|---|---|---|

| AUD/NZD 200万円運用 | 買い | 1.010~1.070 [16本] | 40pips [0.004NZD] | 80pips [0.008NZD] |

| 売り | 1.074~1.134 [16本] | 40pips [0.004NZD] | 80pips [0.008NZD] | |

| EUR/GBP 200万円運用 | 買い | 0.8290~0.8730 [12本] | 40pips [0.004GBP] | 50pips [0.005GBP] |

| 売り | 0.8770~0.9210 [12本] | 40pips [0.004GBP] | 50pips [0.005GBP] | |

| USD/CAD 200万円運用 | 買い | 1.2100~1.3000 [10本] | 100pips [0.010CAD] | 100pips [0.010CAD] |

| 売り | 1.3100~1.4000 [10本] | 100pips [0.010CAD] | 100pips [0.010CAD] | |

| MXN/JPY | 上記の余剰資金で基本的にロング3つ、ショート1つの計4ポジション | |||

コメント